地元大阪では「すみよっさん」と言われている住吉大社に参拝をしてきました。

摂津国一之宮 住吉神社は

摂津国 (せっつのくに=大阪府北西部と兵庫県南東部を占める旧国名) の中でも、

由緒が高く、信仰が篤い

全国約2300社余の住吉神社の総本社です。

住吉大社の御祭神は、

伊弉諾尊が禊祓を行われた際に海中より生まれた

底筒男命・中筒男命・表筒男命の三神、住吉大社の鎮斎の神功皇后です。

・第一本宮 底筒男命(そこつつのおのみこと)

・第二本宮 中筒男命(なかつつのおのみこと)

・第三本宮 表筒男命(うわつつのおのみこと)

・第四本宮 神功皇后(じんぐうこうごう)

「日本書紀」や「古事記」の神代の巻での言い伝えによると

伊邪那岐命 (いざなぎのみこと) は、

火神の出産で亡くなられた妻・伊邪那美命 (いざなみのみこと) を追い求め、

黄泉の国(死者の世界)に行きますが、

妻を連れて戻ってくるという望みを達することができず、ケガレを受けてしまいます。そのケガレを清めるために、海に入って禊祓いしたとき、

住吉大神である底筒男命 (そこつつのおのみこと) 、

中筒男命 (なかつつのおのみこと) 、

表筒男命 (うわつつのおのみこと) が生まれたと言われています。

Contents

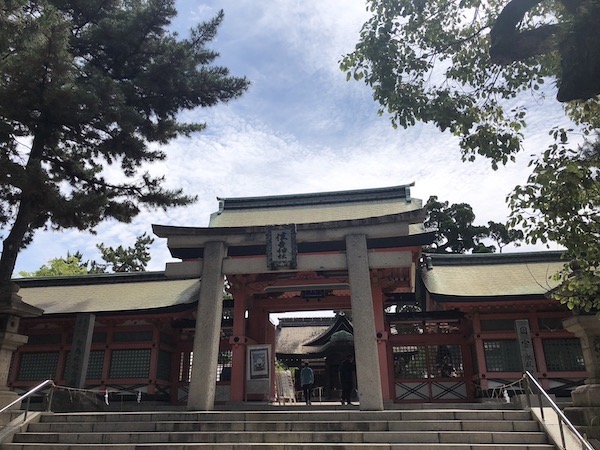

住吉大社 鳥居

住吉大社 反橋

正面神池に架けられた神橋は「反橋」と称し、「太鼓橋」とも呼ばれております。

長さ約20m、高さ約3.6m、幅約5.5mで、

最大傾斜は約48度になります。

反橋を渡るだけで「お祓い」になるとの信仰もあり、

多くの参詣者がこの橋を渡り本殿にお参りします。

上るより下る方が怖い!

手水舎

住吉大社 本殿

本殿(国宝)

現在ある本殿は全て1810年(文化7年)に造られました。

住吉大社の本殿は

第一本宮から第四本宮と四棟の本殿からなります。

建築様式は神社建築史上最古の様式の一つといわれる『住吉造』

いずれも国宝建造物に指定されています。

「住吉造」とは

屋根 檜皮葺 (ひわだぶき) でできており、直線的な屋根で切妻造りです。

棟の両側に流れる2つの斜面は、書物を開いたようにも見えます。

出入口は妻入りと呼ばれており、屋根の両端 (つま) が正面に向いているのが特徴です。

内部 前後2室に分かれていて、回廊がないのが特徴の一つです。色彩 柱は朱(丹)、板壁は白色の胡粉 (ごふん) 、黒を中心に彩られています。

更に黄金の金具により、より鮮やかな色彩美を作り出しています。

本殿はすべて西(大阪湾)向きです。

第一本宮から第三本宮までは直列、第四本宮と第三本宮は並列に配置され、

全国的にもたいへん珍しい建築配置です。

住吉大社 第一本宮

住吉大社 第二本宮

住吉大社 第三本宮

住吉大社 第四本宮

海外の観光客のガイドが本殿前で延々と説明をしているのにはウンザリ!

ここはお祈りする場所!説明は他の場所でやってくれよ!

楠珺社(なんくんしゃ)

楠珺社(初辰まいり巡拝社)は商売発達・家内安全の神様がお祀りされています。

初辰まいりの中心的な神社で「はったつさん」と親しまれ、

古くより商いを営む方から篤い信仰を受けています。

ここには樹齢千年を超える楠(くすのき)があり、

江戸時代、人々は楠の神秘的な霊力に祈りを捧げていました。

その後、根元に設けられた祠に神様をお祀りするようになったといわれています。

御祭神は宇迦魂命 (うがのみたまのみこと)

願いが叶う石

願いが叶う石を拾うことができる五所御前(第一本宮 南)は

住吉大社の霊地と言われています。

第一本宮南側に位置する『五所御前』から、

『五』『大』『力』と書かれた石を拾い御守にすると

願い事が叶うという信仰があります。

体力・智力・財力・福力・寿力を授かるといわれており

御守にして持つと心願成就というわけです。

願い事が叶いましたら、石を倍にして返します。

ピンクのは7年前に拾ってきたもの。

今回は持って行くのを忘れてお返しできませんでした。

御朱印

コメントを残す